民法体系中的继承制度,是规定死者生前的财产和其他合法权益转归有权取得该项财产的人所有的法律制度。每个自然人或以继承人的身份或以被继承人的身份与这项制度息息相关。2021年1月1日《民法典》正式施行后,现行的继承法将会被替代,这其中有继续沿用的规定,也有变更的新规定,那么《民法典》继承编都增设了哪些规定呢?

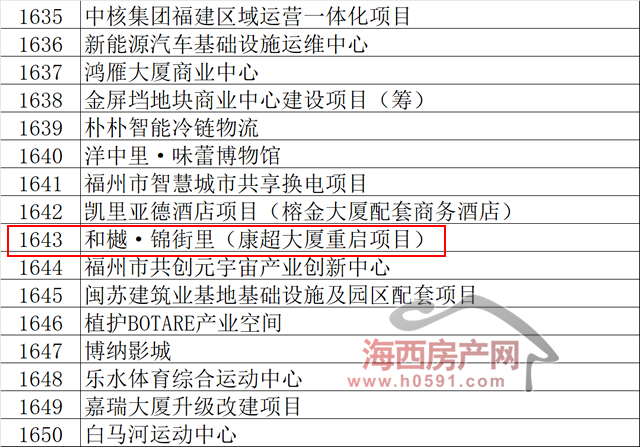

现行《继承法》当中,遗产范围使用列举的方式,包括公民的收入、房屋、储蓄、林木、文物、著作权等。随着现代社会的发展,公民财产类型、财产形式日益丰富、增多,不仅拥有传统的生活资料,而且拥有大量的生产资料和新型财产。《民法典》删除此前对遗产的列举,以“遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产”一言概之,这意味着只要是自然人合法取得的财产,都属于遗产可以被继承,科技时代产生的网络财产、虚拟货币或未来可能出现的新型数据财产权等都概括其中。

现行《继承法》关于遗嘱的形式以及形成方式做了明确的规定。公证遗嘱由遗嘱人经公证机关办理;自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写、签名,注明年、月、日;代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证,由其中一人代书,注明年、月、日,并由代书人、其他见证人和遗嘱人签名;以录音形式立的遗嘱,应当有两个以上见证人在场见证;遗嘱人在危急情况下,可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况解除后,遗嘱人能够用书面或者录音形式立遗嘱的,所立的口头遗嘱无效。

然而随着时代发展和科技水平的提高,立遗嘱的方式也有了新的方法。《民法典》对原有方式保留的情况下又新增两种立遗嘱的方式——“录像”和“打印”。相比之下,“录像”和“打印”无疑更加简单方便。不过为了证明遗嘱的可靠性,还必须要有两个证明人和他们清晰的手写姓名和日期才行。这充分体现了《民法典》与时俱进、回应时代发展的特点。

现行《继承法》规定了继承权丧失的四种事由,《民法典》在此基础上新增丧失继承权的情形——“隐匿遗嘱,情节严重”“以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱,情节严重。”特别要提及的是,《民法典》增设的“宽恕制度”即继承人确有悔改表现,被继承人明确表示宽恕或者事后在遗嘱中将其列为继承人的,该继承人不再丧失继承权。但具有“故意杀害被继承人;为争夺遗产而杀害其他被继承人”情形的一律丧失继承权。该两种情形直接危害他人的生命安全,是一种严重的犯罪行为,必须予以坚决打击,继承人只要实施了杀害行为,不论既遂未遂,绝对丧失继承权。

继承权丧失制度有益于规范继承人的合法继承行为,维护社会的道德人伦和家庭秩序,继承权丧失后的宽恕制度有益于鼓励不法行为的继承人改过自新,维护和谐的家庭关系。“宽恕制度” 是《民法典》继承编的一个突出特色,体现了法的指引价值和人文关怀。

为了让被继承人的财产更多流转在血亲家族而非收归国家,《民法典》将代位继承扩大至被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的情形,使得被继承人兄弟姐妹的子女获得第二顺位法定继承人资格,突破了原先晚辈直系血亲的限制。

但应该注意的是,被继承人的子女的直系晚辈血亲与被继承人的兄弟姐妹的子女不能同时代位继承,简言之,只要被继承人有孙子女、外孙子女、重孙子女、重外孙子女等,被继承人的侄、甥就不会发生代位继承。另外,代位继承只适用于法定继承,在遗嘱继承中不发生代位继承,在遗赠中也不发生代位受遗赠。这是因为遗嘱继承和遗赠继承具有对象特定性,遗嘱中指定的继承人或受遗赠人先于立遗嘱人死亡时,将会导致遗嘱继承或遗赠继承失效。

现行《继承法》规定公证遗嘱的效力高于其他遗嘱,而《民法典》继承编中删除了该项规定。《民法典》关于遗嘱效力的规则是,存在多份遗嘱时,不论最后一份是否经过公证处公证,都以最后一份遗嘱为准。根据这一规定,《民法典》实施后,公证遗嘱效力不再优先。遗嘱效力规则的修改体现出尊重遗嘱人的真实意愿,以更好保护民法当事人意思自治原则。

《民法典》在现行《继承法》基础上扩大了扶养人的范围,明确自然人可以与继承人以外的组织或者个人签订遗赠扶养协议,该组织或者个人承担该自然人生养死葬的义务,享有受遗赠的权利。遗产管理人制度能够让被继承人有选择地确保遗产得到妥善管理、顺利分割,更好地维护继承人、债权人利益,同时也明确了遗产管理人的产生方式、职责和权利等内容。遗产管理人制度为“老有所依”提供了更多选择。

以上六点是继承编内容上的主要变化之处。除此之外,《民法典》总则中也明确了胎儿继承权。《民法典》第十六条规定:“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力。但是,胎儿娩出时为死体的,其民事权利能力自始不存在。”这意味着,胎儿也可以继承遗产或者接受赠与。

《民法典》继承编关系着千家万户,它的修缮是法制建设对现代生活实际问题和人民需求的积极回应,反映了继承权益随着时代发展衍生的新变化新需求,所作的修改也是充分尊重了民法意思自治原则,从而让“老有所养、爱有所继、亲有所奉、财有所承”有了更顺应实际的法律蓝本。