股东利润分配请求权是股东最核心的权利,实践中常因股东之间或股东和公司的利益冲突而导致盈余分配纠纷多发。本文主要聚焦于《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)第32条、37条、166条以及《最高人民法院关于适用若干问题的规定(四)》(以下简称“解释(四)”)第14、15条。这些条文规定较为精炼,内涵需根据法律解释作进一步明确。本文通过总结裁判观点,理解条文背后的真正含义,并就公司实务操作股东分红提出简要建议。

《公司法》虽无明确规定自治原则和资本维持原则,但公司自治原则和资本维持原则的精神一直贯穿在公司法的条文当中。在股东盈余分配纠纷中尤其起到至关重要的作用,把握好两个原则的内涵有助于理解法院的裁判观点和做法。

在市场经济下,充分尊重公司意思自治有利于实现公司利益的最大化。公司的经营往往因各个公司的实际状况而会有所不同,因此不同的公司对于盈余分配有不同的安排,第三人基于信息的不对称和对商业的不熟悉,往往难以作出判断。在股东盈余分配纠纷中,以解释(四)第15条为例,“股东未提交载明具体分配方案的股东会或者股东大会决议,请求公司分配利润的,人民法院应当驳回其诉讼请求,但违反法律规定滥用股东权利导致公司不分配利润,给其他股东造成损失的除外”。法院尽可能地尊重公司自治的结果,一般只在利润分配方案已存在的情况下作出支持判决,仅在明显不公正的情形下才会有支持抽象的利润分配请求权的可能。

有限公司中股东仅在出资范围内承担责任,对债权人来说是一种潜在的巨大风险,因此为了保护债权人的利益,有必要制定一系列资本维持的条款。在盈余分配中,如《公司法》第37条的规定,“股东会行使下列职权:…(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案”,可见利润分配方案须与亏损弥补相结合,这便体现了资本维持原则。另,《公司法》第166、168及203条等条文规定,公司分配利润应当提取公积金用以弥补公司亏损,违反者由县级以上人民政府财政部门责令如数补足应当提取的金额,可以对公司处以二十万元以下的罚款。由前述条文亦可看出此原则。如果说自治原则更多公司对内的,则资本维持原则更多是考虑对外。

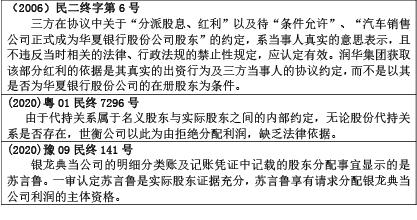

根据《公司法》第4条,“公司股东依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利”,股东享有利润分配请求权这点无可争议,但是现实中常常会出现股东身份争议如隐名股东。所谓隐名股东,即表面由他人代持股份、实际上是出资人。但因股东名册和工商登记处通常是以代持的人或者法人代表的名字列示。那么,隐名股东是否有权向公司主张分红?我们对此进行了相关判例检索,以下是判决中法院的主要观点:

具备股东资格是享有管理权、资产权的前提。2005年修订的公司法正式确立了以股东名册作为股东资格的认定依据,股东名册记载的股东一般被推定为股东。在股东名册上记载为股东的人,无须向公司提示股票或者出资证明书,也没有必要向公司举证自己的是实质性权利,仅凭股东名册记载本身就可主张自己为股东。公司办理股东登记仅起到对抗效力,股东登记与股东名册不一致的,以后者为主。股东名册的设立目的是为了确定股东、避免争议,产生的是推定的法律效力,因而如提供充分证据证明股东资格,股东名册可以被推翻。

因此法院认为在盈余分配纠纷中,一般应以股东名册为认定标准,即公司应向名义股东分红。但如果实际股东能够证明公司明知其股东身份,如上述案例中的三方协议、公司账务的记载等,那么此时对公司来说,“幕后”的股东才是真正的股东,应当向实际股东分配利润。

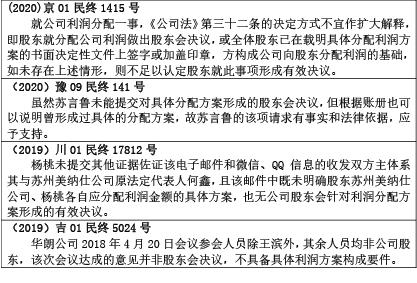

现实中很多公司因为各种原因分配利润时不会召开股东(大)会,但根据《公司法》第37条,“对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章”,除决议外仅书面决定性文件可以作为分配依据。但是书面文件到底该如何理解就成了一个至关重要的问题。以下是关于这一问题法院的主要观点:

《公司法》第37条规定了公司进行利润分配的形式要求,即必须书面形式。书面要求的背后是出于对公司自治原则的保护与坚守。在公司法人中,股东(大)会是最高权力机关和意思机关,它的意思表示即是法人的意思表示。涉及法人根本利益的事项,如利润分配,只能够由股东(大)会作出。规定以特定形式固定股东(大)会的意思表示,不仅能起到保护股东利益、提供形式证据等功能,更重要的是能完满地体现法人机关的意志。

故从法院的判决看,其认为基于公司法人的特殊性,应当对“书面形式”的含义进行限缩解释,即需要能够体现全体股东意志的书面文件,单纯的聊天记录形式的数据电文均排除在外。同时实践中认为,虽无形成书面决议,但是法人已实际进行利润分配的,且未有股东明示反对的,可以补正形式上的瑕疵,若无其他无效事由,决议成立且生效。

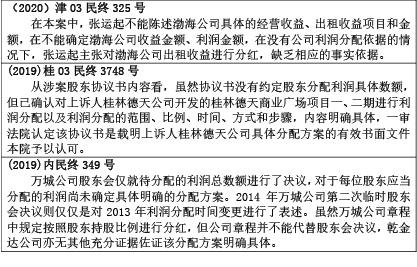

根据解释(四)第14条,“股东提交载明具体分配方案的股东会或者股东大会的有效决议,请求公司分配利润,公司拒绝分配利润且其关于无法执行决议的抗辩理由不成立的,人民法院应当判决公司按照决议载明的具体分配方案向股东分配利润”,利润分配请求权的成立建立在股东提交的具体的利润分配方案的股东(大)会决议之上,但是应当具体到何种程度、包括哪些内容,《公司法》、司法解释中均未有说明。本文选取法院在司法判决中的主要观点以作分析,见下:

据上,一般法院认为,为充分实现公司自治,避免司法过分干扰公司的具体运营,只有当抽象的利润分配请求权转换为具体的利润分配请求权时,股东与公司之间才存在以支付利润为内容的债权债务关系,股东的请求才能得到支持。

因为一般情况下,法院对公司内部真正经营状况了解较少,如果由法院代为认定应当分配的利润,很可能违背实际中被分配公司的经营状况,因而从公司自治原则出发,“具体”应达到足够使法院从中得出具体的分配数额以判决公司履行义务的程度。最高人民法院的《理解与适用》中也提到,“如根据已有信息能够确定请求人根据方案应当得到的具体利润数额的,即可认定为存在具体的利润分配方案。” 往往认为,具体利润分配方案至少应当包括分配利润数额、分配政策、分配范围以及分配时间等事项。

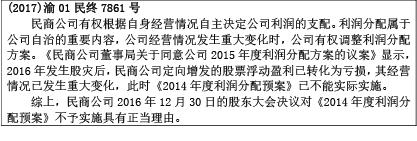

解释(四)第14条同时提到了“公司拒绝分配利润且其关于无法执行决议的抗辩理由不成立的,人民法院应当判决公司按照决议载明的具体分配方案向股东分配利润”,“无法执行决议”的具体情形在现行法律法规中均无详细规定。实践中此类案例较少,本文选取如下得到支持的抗辩以分析法院的观点:

在上述案例中,法院认为若是在利润分配决议通过后,公司因自身经营状况发生重大变化需要对利润分配方案实施调整的,可以构成正当的抗辩理由。

资本维持原则的相关制度旨在维持公司实有资产与注册资产的基本平衡,非因合法的商业目的不得减少。公司利润分配与其经营状况密切相关,因而若是盈余分配方案的实行会使得资本维持原则受到动摇,公司得拒绝股东要求实施分配方案的请求。比较法上也有类似立法经验,德国法上如果公司在刚作出利润分配决议之后其经济状况开始恶化,那么利润分配请求权可能会被撤销或者受到限制。

据此可以将“无法执行决议的抗辩理由”理解为法律上不能,不能的原因在于嗣后资本维持原则的违反,否则一旦双方当事人存有具体的债权债务关系,基于严守原则,公司不得拒绝履行盈余分配义务。如此解释与《理解与适用》中“决议原则上不得撤销”的观点并无冲突。

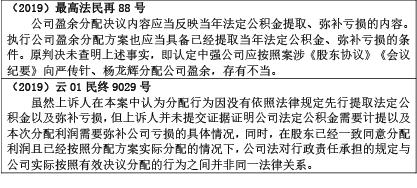

前置程序是指提取法定公积金和弥补亏损。根据《公司法》第166条“公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损”可知,公司在盈余分配前,必须提取法定公积金和弥补亏损。但是现实中许多公司在做出利润分配决议时,并未就提取法定公积金和弥补亏损事项作出安排。对于这样的决议能否发生效力在实践中存在着较大的争议。以下为法院的不同观点:

笔者认为,前置程序对盈余分配究竟起到何种作用关键要分析第166条的规范目的。法律规定盈余分配前必须提取法定公积金和弥补亏损的根本目的仍旧是基于资本维持原则,促进公司良性、持续发展。

在盈余分配纠纷中,股东是否享有请求权应考察股东与公司之间是否就盈余分配形成了具体的债权债务关系,核心在于是否具备关于盈余分配的有效决议。又基于意思自治的原则,法律行为的无效事由需有法律明确规定,因而这里需要进一步判断第166条是否属于效力性强制规定。这一前置程序的目的是为了维持公司资本,无关乎重要的社会公共利益,即使在盈余分配前未提取法定公积金和弥补亏损,似无必要对其效力采用一刀切彻底否定。再者,若公司认为前置程序后再盈余分配有碍于资本维持,其可以此提出执行不能的抗辩。如此,一来可以更好地平衡股东和公司的地位差距,二来也可以达到维持公司资本的目的。

利润分配作为公司经营中不可避免的环节,对公司未来发展起着重要的作用。为实现股东的利润分配请求权保护以及避免公司增添不必要的诉讼的目的,本文就这一利润分配事项提出如下的建议,以供公司、股东参考:

股东名册是证明享有股东资格的重要凭证。所以股东在获得股权后,应当督促公司对原股东名册进行更正,确保股东名册记载了自己的必要信息。如果存在隐名股东与实际股东的情况下,如果实际股东想要直接从公司手中获得分配的利润,建议实际股东与公司、隐名股东签署利润分配的三方协议,明确规定公司若分配利润的,应当直接向实际股东支付。

股东可以直接以经股东(大)会通过后形成的利润分配决议为证据,向法院提起诉讼,请求公司支付分配的利润。但是如果因其他原因无法召开股东(大)会的,股东可以通过以书面文件的形式确认分配方案来维护自己的利润分配请求权,书面文件应附有全部股东的签名。

如遇到公司通过邮件、微信等形式决定利润分配事项的,建议将讨论结果制作成一份书面利润分配方案,并由其他全体股东在方案上签名或者签章,务必保留书面文件原件。

为保障股东利润分配请求权的实现,公司进行利润分配召开股东(大)会时,形成的决议应当尽可能地详细,至少包括分配数额、分配比例、分配方式、分配时间等事项,同时应当就提取法定公积金和弥补亏损的数额予以明确。

有些公司因为章程里已对分配比例进行了详细约定,于是不再将分配比例写入决议。但是在实践中不同法院对章程中分配比例的认定仍持有不同的观点,为了避免不必要的麻烦,所以建议在利润分配决议或者分配方案的书面文件中写明每个股东利润分配的比例。

实践中绝大多数利润分配纠纷案件是由于股东与公司利益冲突造成的,具体来说就是公司出于长久经营考量决定暂时不进行利润分配,而股东想要短期内获得实际的分红。这一利益冲突并非不可调和,公司可以从经营状况、未来战略安排等会对利润分配产生较大影响的角度出发,对股东进行详细说明和解释,降低冲突的发生率。

如果已经作出利润分配决议,但因经营状况等发生重大变化导致公司无法执行分配方案的,也应及时向股东解释,解释时可以提供相关财务报表等证明经营状况的资料以作辅助说明。