因为股权纠纷而导致的兄弟反目,夫妻成仇,甚至不惜对簿公堂,把对方送进监狱的事情,我们见了太多,太多。

很多人刚开始创业,吞吞吐吐,支支吾吾,不好意思摊到桌面上说股份谁多谁少,最后干脆股份均分,你好我好吧。

今天的创业的特点,是速度,是变化,甚至连对错是非都没有明确的标准,所以一定要有人说了算。要有一个人,占据话语的主导权。

所以,好的股权结构,可以是721,可以是631,可以是622,等等。但基本的方法,都是大而不独。

接着可以列一些条目,分别给予这些条目不同的权重,一段时间之后计算每个人的贡献,确定每个人的股权比例。

你要知道,这些资源能帮多少忙,其实是说不清楚的。你也要知道,他可能只会帮你这一次,换了股份之后,再也没有什么后话了。

否则,对全职工作的人不公平。凭什么我们拼命干活没有股份,一个兼职的“合伙人”却可以躺着享受收益?

所以,股权分配的基本方法是大而不独。贡献最大的人,应该拿最多的股份。而只有真正的贡献,才能拿股份。

你更要明白, 创业期的股权分配,本质其实是人(时间、才能、承诺)和钱(现金、资源、关系)之间的联姻。

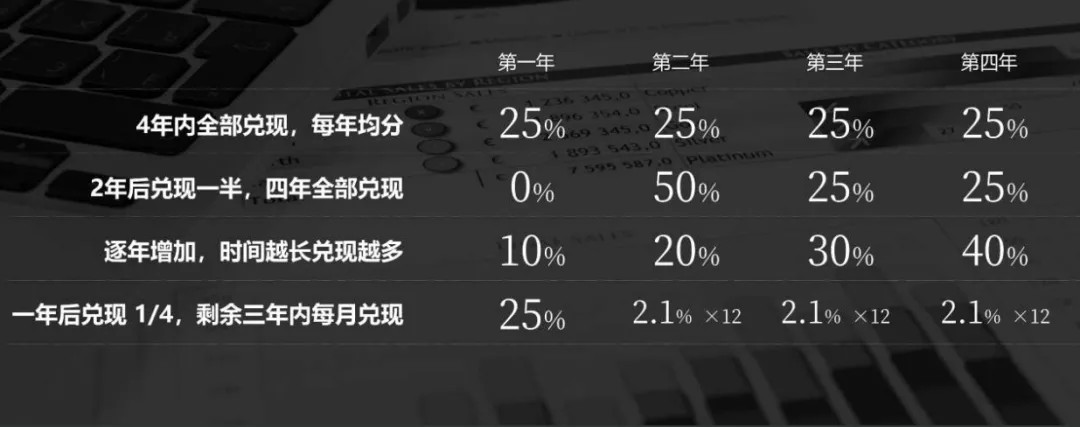

比如:第1年先不兑现,因为看不出能力和业绩,等到第2年一次性兑现50%,之后2年每年兑现25%。

比如:逐年兑现,时间越长兑现越多。10%,20%,30%,40%。因为一个人的价值是逐渐体现和放大的,随着成长贡献越大,兑现的股份越多。

比如:第1年拿25%,剩余的股份3年内每月兑现,每个月发2.1%。这样的方法让人有一种每个月都被激励的感觉,每个月都往老板的方向又进了一步。

假如这个人拿了20%的股份,离职了,就相当于兼职的人拿了很高的股份,不干活也能享受股票的增值。

如果有人不能全力以赴了,或者另外两人举手说你对公司没有价值了,你必须无条件退出公司,把股份交出来,由另外两个人进行分配。

比如按照这轮融资估值为基准,打个折,10%,30%,50%,双方一开始约定好一个数字,体面退出。

股份,给了之后是不能“让”的。每个人拿一点出来,这是“减”,会让人心里特别不舒服,甚至会打击到大家的信心。

有的公司,甚至会在创业第一天,就预留出10%-20%的期权池,用于激励核心员工和未来新的合伙人。

因为在公司不断发展过程中,随着投资人的增加,合伙人的加入,核心员工的激励,创始人的股份一定是被稀释得越来越少,这是规律,也是结果。

你一定要知道,股权问题,不是管理问题,而是治理问题。不是人要怎么摆的问题,而是人与人之间的关系问题。不是底层执行问题,而是顶层设计的问题。

有些问题,创业第一天就应该懂,否则日后的所有努力,都可能因为一开始一个微小的错误而付诸东水。

希望所有的创业者,都不要因为第一天的错误而导致日后散伙。也祝福所有的创业者,都能成功走到最后。